Retro#3: Granulats de Côte d'Ivoire

Ils sont indispensables.

Ils sont presque partout. Les granulats constituent les deux tiers du béton qui lui-même est un composant présent dans la majorité des constructions urbaines de notre époque.

Pourtant les connaissons-nous vraiment? Connaissons-nous les différents types disponibles pour nos ouvrages? Connaissons-nous les caractéristiques générales propres à chacun d’eux?

Dans cet édito, il sera question donc d’identification des granulats en Côte d’Ivoire. Ainsi, je me propose de partager avec vous ce que je sais, ce que j’ai lu et ce que j’ai pu observé sur les granulats de Côte d’Ivoire.

Un granulat est un matériau utilisé en construction qui est composé de grains de différentes dimensions. Il peut être soit naturel, soit artificiel (recyclés).

On considère qu’un granulat est naturel lorsqu’il n’a subi d’autre transformation que mécanique. Ici on parle principalement de concassage. Les granulats recyclés sont obtenus soit par traitement de matériaux inorganiques précédemment utilisés dans la construction, soit issus de déchets industriels comme les scories ou encore manufacturés comme les billes de polystyrène.

En Côte d’Ivoire on ne rencontre que des granulats naturels. Je présume qu’on puisse trouver les causes de cette situation dans deux facteurs : le niveau technologique local actuel et la disponibilité de ressources granulaires.

Pour désigner les granulats naturels, on a deux approches : la classe granulaire et l’origine géologique.

Classe granulaire

A l'instar de toutes les disciplines d'application technologiques, la notion de classification est récurrente dans le Génie Civil. Les classifications permettent de standardiser la connaissance et facilitent les discussions entre professionnels, partant de bases communes, sur des notions comprises uniformément.

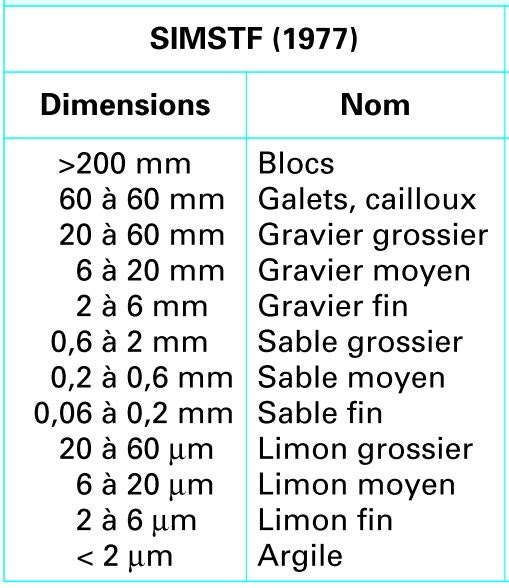

En Côte d’Ivoire, on emploie habituellement la classification des granulats produites par la Société internationale de Mécanique des Sols et des Travaux de Fondations (SIMSTF) en 1977. Le tableau ci-après donne les classes granulaires selon la SIMSTF :

Le terme granulat comprend deux types de matériaux : les sables et les graviers.

Les sables sont les granulats dans les tailles de grains sont comprises entre 0,06 mm et 2 mm. Les graviers comprennent des grains dont la taille varie entre 2 mm et 60 mm. En pratique la classe des graviers commencent avec les grains de 5mm.

Origine géologique des granulats

Les sables

On peut les classer en plusieurs familles selon leur nature ou la région concernée:

Sable de lagune

Ce sable est le plus utilisé dans la région d’Abidjan. Il est extrait de la lagune à la drague suceuse.

Il s’agit d’un sable de quartz dont la granulométrie peu étendue (0-2 mm) se distingue également par un manque d’éléments fins ( < à 0,2 mm).

C’est un sable généralement très propre (Equivalent de sable moyen 87) mais qui peut renfermer localement des lentilles d’argiles.

Sable de mer

Le sable de mer est extrait du littoral manuellement ou à la pelle chargeuse. Il est employé dans les régions voisines des zones d’exploitation et plus particulièrement à San Pedro et Grand Bassam.

C’est un sable très propre (Equivalent de sable moyen 96) de granulométrie très peu étendue (0-2 mm). Le pourcentage d’éléments fins inférieurs à 0,2 mm est encore plus faible que pour le sable de lagune.

Sable de rivière

On le trouve dans le lit de certaines rivières sous la forme de gisement très localisés. La puissance des gisements est souvent suffisante pour la construction d’un ouvrage de franchissement moyen.

Ce sable est généralement bien gradué (0-5 min). Son équivalent de sable moyen est voisin de 89. Il n’existe pratiquement pas d’extraction permanente de ce matériau et son utilisation se limite aux ouvrages de franchissement des rivières, à condition toutefois qu’un gisement ait pu être reconnu à proximité immédiate du site de construction choisi.

Sable d’emprunt

Dans les régions de l’intérieur de la Côte d’Ivoire, le sable provient souvent d’emprunts plus ou moins argileux. L’équivalent de sable avant lavage peut varier de 35 à 80 et le pourcentage de fines (< à 0,08 mm) peut dépasser 15%.

Les exploitations sont généralement artisanales. Le lavage du sable n’est effectué que lorsque l’importance d’un chantier nécessite la confection d’un béton de qualité.

Sable de concassage

Lorsqu’il n’existe pas à proximité d’un chantier l’un des sables cités plus avant, on a recours au sable de granite concassé.

Son emploi conduit à des bétons peu maniables sauf appel à des plastifiants. Le pourcentage de fines dans ce sable est fréquemment supérieur à 10 %.

Par contre, son utilisation pour la confection d’agglomérés produit des éléments à résistance mécanique élevée (B80 et plus) employés pour les murs en maçonnerie porteuse.

Si en général le sable de concassage est issu de roches granitiques, on rencontre aussi du sable provenant de concassage des quartz graveleux. Il est généralement lavé afin d’éliminer les éléments argileux présents dans le tout venant de quartz. Jusqu’ici les moyens de production ne permettent de produire que de faibles quantités et l’utilisation du sable de concassage de quartz reste, en conséquence, très limitée.

Les graviers

Quatre types de graviers sont couramment employés pour la confection des bétons hydrauliques en Côte d’Ivoire. Les paragraphes ci-après apportent des précisions basiques sur chacun d’eux.

Concassés de granite ou migmatite

Le granite est en général un granite calco-alcalin à biotite. Il existe des carrières de ce matériau dans tout le pays. Elles ont été en général ouvertes à l’occasion de la construction d’un axe routier mais d’autres installations autonomes s’implantent depuis 2011.

Elles livrent des granulats dans les trois classes suivantes au moins : 5/15 - 15/25 - 25/40.

La dureté de ces granulats, mesurée par le coefficient Los Angeles, est en général bonne.

Mais leur coefficient volumétrique est souvent médiocre en particulier pour la classe 5/15 dans lesquelles on rencontre de nombreux éléments en forme de plaquettes et d’aiguilles.

Quartz extraits des graveleux latéritiques

Certains graveleux latéritiques renferment des quantités appréciables de granulats quartzeux de dimensions supérieures à 5 mm (50 à 60 % environ). Les plus gros éléments ne dépassent généralement pas 150 mm.

Après lavage du tout venant et concassage éventuel, les granulats sont répartis dans les trois classes suivantes : 5/15 - 15/25 - 25/40 ou 5/12,5 - 12,5/20 ou 20/31,5.

Le coefficient volumétrique de ces granulats est bon, par contre leur dureté est souvent médiocre. Le coefficient Los Angeles peut dépasser 60%. Cela semble provenir de la présence d’éléments de très faibles résistance qu’il est, en l’état actuel, impossible d’éliminer lors des opérations de lavage et de criblage.

Il existe un grand nombre de carrières de quartz graveleux dans le pays mais très peu d’entre elles fournissent un granulat satisfaisant en ce qui concerne la propreté.

Quartz extrait des alluvions ou des terrasses alluviales des grands cours d’eau

Ce sont des matériaux roulés d’aspect très lisse dont la dureté est généralement bonne mais dont l’adhérence au ciment semble médiocre.

Ils sont surtout utilisés ponctuellement pour la construction des ouvrages de franchissement des cours d’eau. Comme pour le sable de rivière, il n’y a pratiquement pas d’exploitations permanentes. Les gisements sont également très localisés. Mis à part les problèmes d’adhérence (à résoudre), il n’y a pas de distinctions notables avec le quartz d’emprunt.

Granulats ferralitiques extraits des graveleux latéritiques

Certains éléments ferralitiques extraits du graveleux peuvent avoir une dureté appréciable (coefficient Los Angeles de 30%), et sont employés comme granulats à béton. Leur densité peut dépasser 3.

Il faut donc en tenir compte dans le calcul des efforts dus au poids propre des ouvrages construits avec ce matériaux.

Ils se présentent sous la forme de nodules de dimensions généralement inférieurs à 20 mm de coloration noirâtre. Leur adhérence au ciment est médiocre. Leur emploi s’observe uniquement dans certaines régions (Gagnoa, San Pedro).

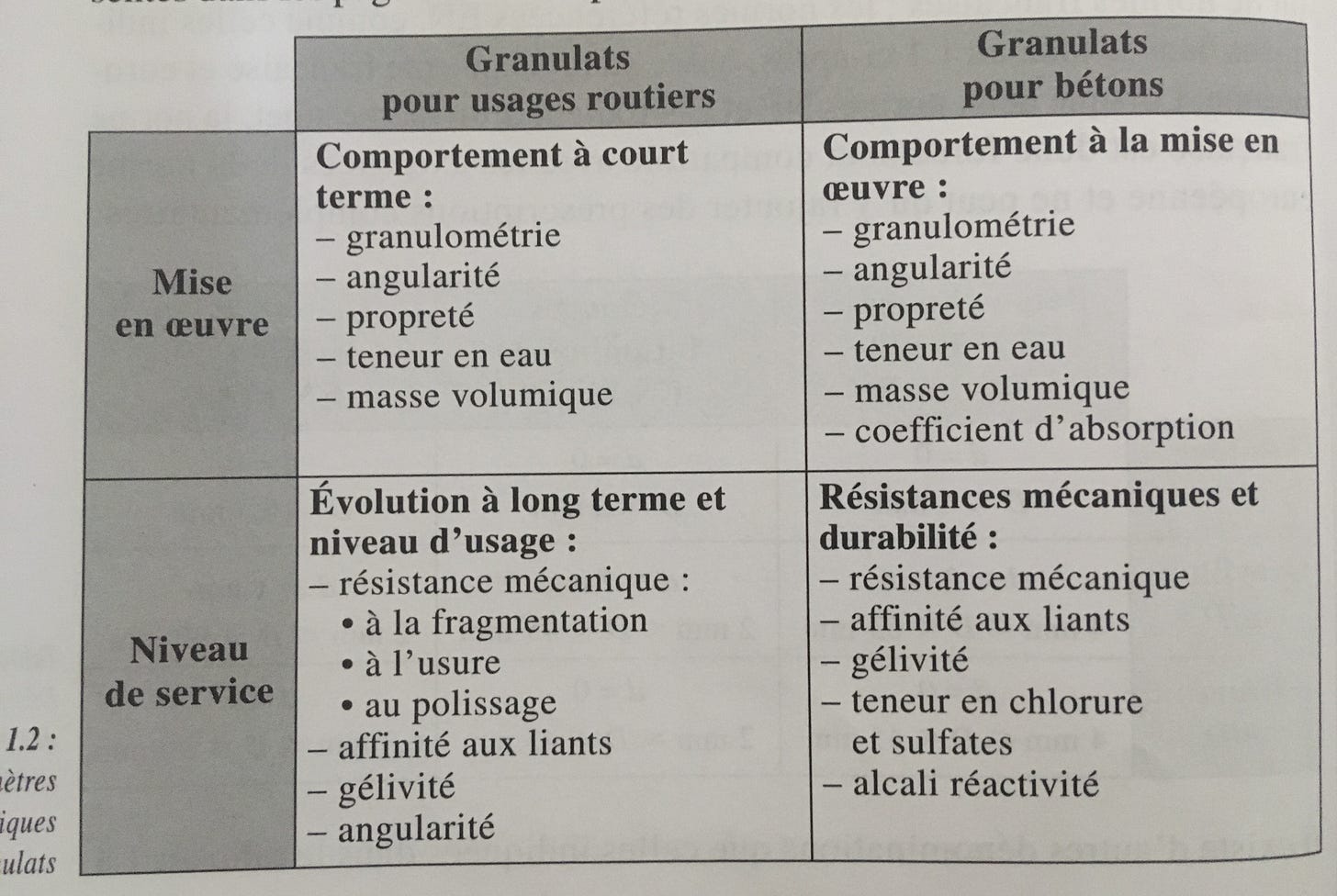

Caractéristiques de granulats

Terminons notre présentation avec ce tableau tiré du livre de R. Dupain et J-C. Saint-Arroman, granulats, sols, ciments et béton, dans lequel ils présentent les caractéristiques des granulats et leurs effets sur la Construction.